公認会計士は医師や弁護士と並ぶステータスの高い国家資格であり、多くの人が憧れる職業です。

でも公認会計士になるためには、難関といわれる公認会計士試験に合格しなければならず、少なくともトータルで3,000時間以上の学習時間が必要といわれています。

3,000時間といえば試験までの一年半の間に毎日5時間以上(3,000時間÷1.5年÷365日=5.47時間/日)勉強して、ようやくクリアできる時間であり20代の貴重な時間を多く費やすことになりますので、本当にそれだけの価値がある資格なのか心配になりますよね。

一部には以下の理由で「公認会計士はやめとけ」と言っている人もいます。

- そもそも難関試験だから受からない

- 試験に受かっても就職できない

- 監査法人の労働環境が悪すぎる

- 公認会計士の仕事なんてつまらない

- 将来的にAIに仕事を奪われ、食いっぱぐれてしまう

でもこれらの理由は、本当に事実なのでしょうか。

この記事では「公認会計士はやめとけ」と言われる理由が、本当に事実なのか試験合格者が一つ一つ検証していきます。

この記事を読めば公認会計士の資格が、目指すべき価値のある資格なのかどうかが分かります。

公認会計士はやめとけと言われる理由

公認会計士になるのはやめとけと声高に言っている人たちが語る理由は以下の5つです。

そもそも難関試験だから受からない

公認会計士試験は難関試験であり、いくら勉強しても合格できない試験だから公認会計士なんてやめとけと言われることがあります。

でも本当に公認会計士試験は難関試験で、いくら勉強しても合格できないような試験なのでしょうか。

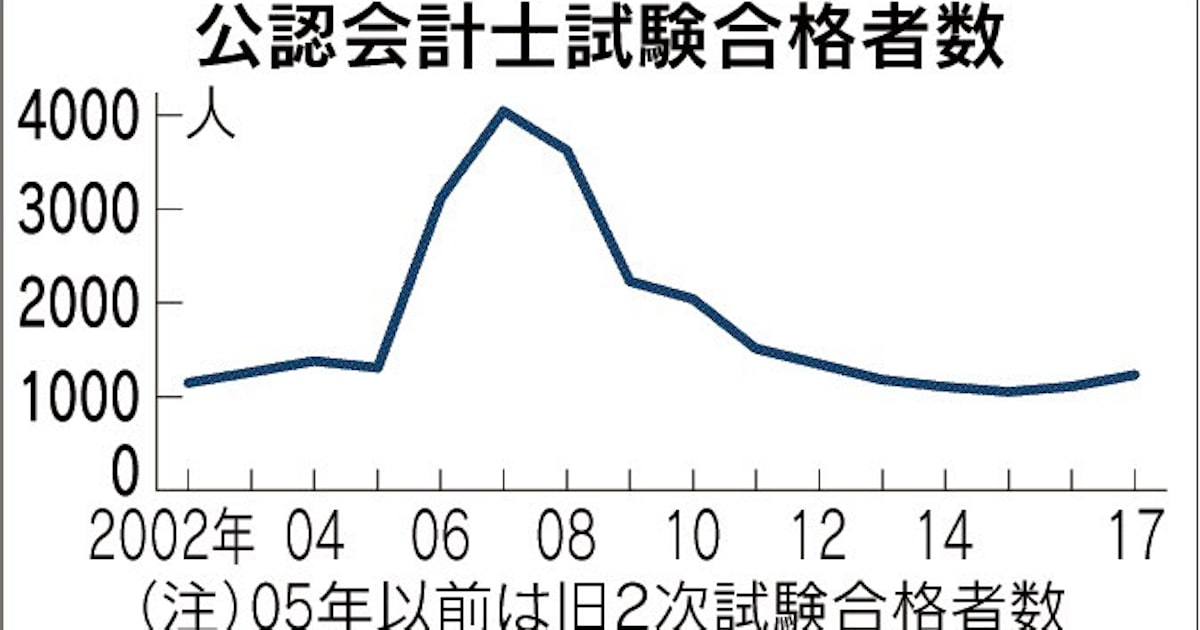

確かに平成17年以前の旧試験制度では本試験の作問は担当の試験委員に一任されていたため、その試験委員の独自見解を深く理解していないと正答できないよう難問が当然のように出題されていました。

難関試験だから受からない、という人の頭にはこの昔のイメージがあるようです。

ところが平成18年に試験制度が大幅に見直されており、現行試験制度では試験委員の著書を読み込んでいなければ答えられないような難問はもはや出題されず、公会計士になろうとするものが実践的な思考力や判断力を有しているかを判定するための試験へと変化しています。

その結果、特別な才能を持っていない「普通」の人でも公認会計士試験に合格できるようになっています。

試験である以上、努力なくして合格することはあり得ません。

でも現行の試験は、正しい努力さえ行えば、誰でも公認会計士になることができる試験なのです。

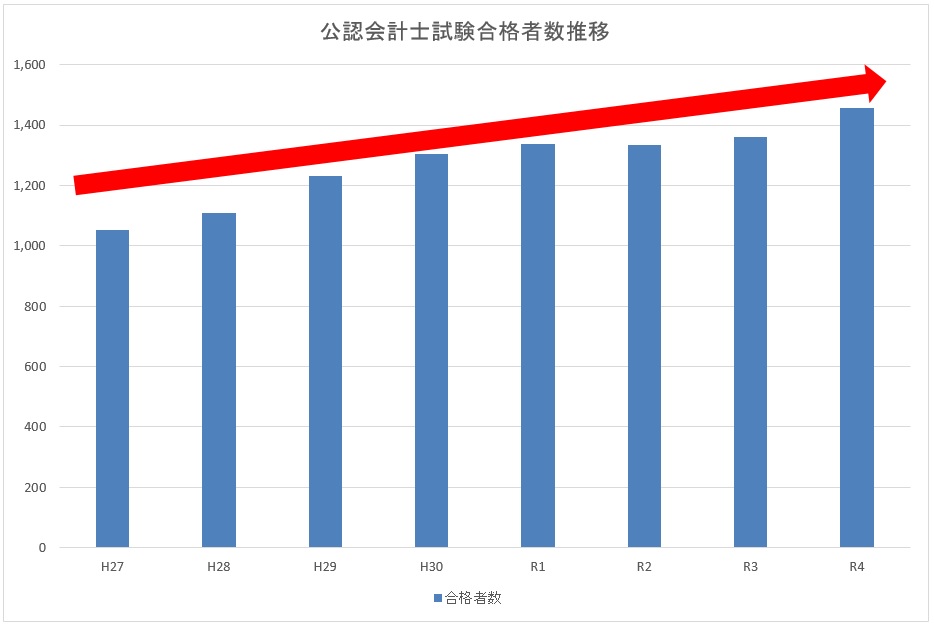

ここ何年かの試験結果を見てみると平成27年には1,051人まで落ち込んだ合格者数が直近の令和4年試験では1,456人まで増加しており、今が公認会計士になるチャンスであることが分かります。

(D/S:公認会計士試験合格者調)

試験に受かっても就職できない

試験に合格すると、多くの合格者は手っ取り早く実務経験を積むことができる監査法人に就職します。

でもかつては試験合格者が就職できず就職浪人が発生したことが社会問題化したこともあります。

試験に受かっても就職できない、という人にはこの頃のイメージが残っているのでしょう。

監査法人は営利企業であり、景気動向に応じて新規採用数を増減させます。

とはいえこれは昔から行われてきたことであり、かつては就職浪人が多数発生するようなことはありませんでした。

監査法人は新人会計士に実務経験の場を提供するという社会的な使命を自覚しており、世界を揺るがしたリーマンショックの混乱時でも一定数の新規採用は続けていましたので、通常であれば社会問題化するほど、就職浪人が発生することはなかったはずです。

にもかかわらず多数の就職浪人が発生したのは、内部統制監査や四半期レビューの導入で監査業務が大きく拡大する中、金融庁が合格者を増加させる判断にブレーキをかけることができず、業界の労働市場の需給バランスが大きく崩してしまったことが原因でした。

このように世界を揺るがしたリーマンショックという大きな景気変動と、内部統制監査を始めとする監査制度の大変革が重なったことによる特殊な状況で発生した事態ですので、今後同様のことはそう簡単には起きることはありません。

また企業の粉飾決算が後を絶たない中、各監査法人は監査の品質向上に生き残りをかけて取り組んでおり、現在は完全な人手不足に陥っています。

また働き方改革の波は監査法人とて例外なく押し寄せており、残業削減が人手不足に拍車をかけている状況です。

このような状況はまだ数年は続く見込みであり、「試験に受かっても就職できない」ような状況は、現在ではまったく想定されません。

監査法人の労働環境が悪すぎる

監査は株主総会を起点とする各種スケジュールや有価証券報告書、四半期報告書の提出期限に合わせて実施されます。

従って手続きを実施する期限が厳格に定まっています。

そのため何らかの理由で作業が遅れた場合でも、残業を行うことによってリカバリしなければなりません。

これが「我々はプロフェッショナルである」という耳障りの良い言葉とともに、監査法人での共通認識となり、違法残業が正当化されていました。

労働環境が悪すぎるという人には、このイメージがあるのかもしれません。

でも電通で女性新入社員が異常な労働環境におかれ、入社後間もなく過労死した問題を受けて、多くの業界で働き方を根本的に見直す動きとなっています。

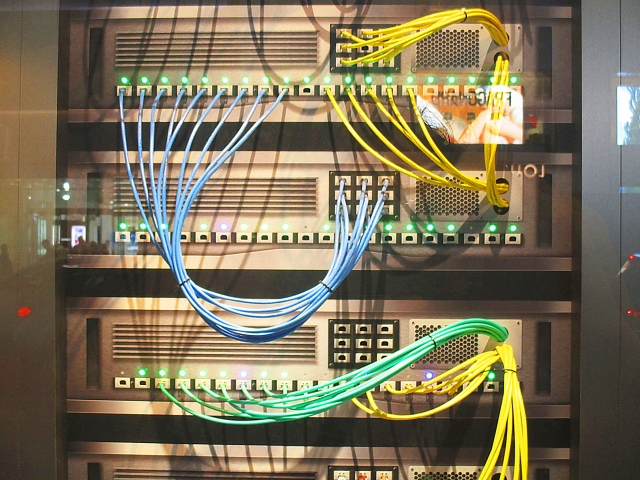

監査法人も例外ではなく現在では、スケジュールを厳守しなければならないことと、法定労働時間を守ることは、同じく必ず守らなければならないレギュレーションとして認識されるようになっています。

また一定時間以降は社内のネットワークから遮断されることによって、物理的に違法残業ができない仕組みを採用している監査法人もあり、違法残業の横行は、過去のものとなっています。

公認会計士の仕事なんてつまらない

監査を適切に実施するためには、会計に関する知識と監査に関する知識だけでは足りず、企業の内部環境に関する理解やビジネスに関する理解も必要です。

これらの理解がない中で監査手続きを実施しても、なぜそのような手続きが必要なのか理解できず、上司から言われるままに手続きを実施することになり、面白さを感じることはないでしょう。

公認会計士の仕事がつまらないという意見は、まだ仕事への理解が乏しい経験の浅い新人会計士たちの意見を鵜呑みにした人たちの意見なのです。

公認会計士の仕事は監査だけでなく、コンサルティングや税務など多岐に及びます。

監査法人でも監査以外の業務に携わる機会は多くあり、望めばいくらでも監査以外の仕事に関与させてもらえます。

もし監査の仕事に面白みを感じなくても他の仕事はいくらでもありますので、その中で面白いと思えることをやればいいのです。

公認会計士の仕事領域は皆さんが思っている以上に広範なものです。

将来的にAIに仕事を奪われ、食いっぱぐれてしまう

コンピュータ・テクノロジーの発展には目を見張るものがあり、今後多くの仕事がAIに代替されることは避けて通れない事実であり、公認会計士に仕事も例外ではありません。

でもそのことを理由に公認会計士はやめとけと結論付けることは、拙速すぎます。

大事なのはいつ頃AIに代替されるのかということであり、その時期を見誤ると結論を誤ってしまいます。

会計処理が画一的になされるような領域については、近い将来AIが積極的に活用されることになると思われます。

しかしながら企業経営が人間によって、なされるものである限り、経営者の経営判断や投資判断に対する評価や、経営者の誠実性に対する評価などは、どれだけAIが進化したとしても、最終的には人間である公認会計士の監査人としての総合的な判断が必要です。

これらの領域に関してAIが活用されるには、少なくともまだ50年以上の時間が必要であると考えられ、またその頃には公認会計士に限らず、ほとんどの仕事がAIに代替されてしまっているのではないでしょうか。

AIに仕事を奪われると騒いでいる人に限って、公認会計士の仕事を正確には理解できていないように思います。

イソップ物語の「すっぱいブドウ」そのもの

公認会計士はやめとけと言われる理由を一つ一つ見ていくと、どれも正確性を欠いていることが分かります。

これらの理由は公認会計士になることをあきらめた人たちが、負け惜しみで考えだした理由のように思えてなりません。

まるでイソップ物語の「すっぱいブドウ」そのものではありませんか。

イソップ物語のすっぱいブドウのあらすじ

お腹を空かせた狐は、たわわに実ったおいしそうな葡萄を見つけた。食べようとして懸命に跳び上がるが、実はどれも葡萄の木の高い所にあって届かない。何度跳んでも届くことは無く、狐は、怒りと悔しさから「どうせこんな葡萄は酸っぱくてまずいだろう。誰が食べてやるものか」と負け惜しみの言葉を吐き捨てるように残して去っていった。

(引用:Wikipediaより)

公認会計士になるためには厳しい競争を勝ち抜く必要があり、簡単なことではありません。

でも正しい努力を行えば道は必ず開けますし、試験に合格しさえすれば費やした努力を大きく上回るリターンを得ることが可能です。

公認会計士になるのを諦めた人たちが、負け惜しみを言うことによって救われるならそれはそれで構わないと思います。

でもそんな負け惜しみに振り回されて、皆さんが公認会計士になるのをやめるなんて、なんともったいないことなのでしょうか。

公認会計士という資格の魅力

なるのを諦めた人たちから「やめとけ」と揶揄される公認会計士ですが、公認会計士という資格には以下のような魅力があります。

高い収入とステータス

日本人の平均年収は400万円程度と言われているのですが、公認会計士になって監査法人に就職すれば1年目でも年収550万円程度はもらえます。

また7、8年働くとマネージャーに昇進することになるのですが、その頃には年収は1,000万円を超えているのが通常です。

その後パートナーになれば最低でも年収は1,500万円以上得ることができ、能力次第では3,000万円~5,000万円もの年収を得ることも可能です。

また公認会計士は「市場の番人」と呼ばれており、社会のインフラとして機能しています。

そのため公認会計士は会計分野のプロフェッショナルとして、社会的に高いステータスが与えられています。

このように公認会計士の資格には高収入と高ステータスが約束されています。

多様な働き方

公認会計士試験に合格後、ほとんどの人は独占業務である監査を学ぶため監査法人に就職します。

そして監査法人で数年間働いた後は、それぞれが興味を持った分野で専門性を高めていくことになります。

監査法人でパートナーを目指す人たちは、そのまま監査を極めることになりますが、税務に興味を持った人たちは税理士法人等、コンサル業務に興味を持った人たちはコンサル会社等へ転職していき、それぞれの分野のプロフェッショナルになっていきます。

また上場企業やベンチャー企業等に入社しCFOとして活躍する人や、独立開業して何人もの職員をやとって会計事務所を運営している会計士もいます。

会計や税務がこの世からなくなることはありえません。

この分野での最高峰の資格であるからこそ、公認会計士たちは多様な働き方を実現しています。

経験する機会に恵まれる環境

会計や税務、コンサルなどを足掛かりにして多様な働き方を実現することが可能な公認会計士ですが、初めからこれらの業務を不足なくこなせるわけではありません。

ノウハウを持った人たちと一緒に働くことにより経験を積み重ね、一人前へと成長していくのです。

監査法人では自分が希望しさえすれば、監査以外にも様々な業務に関与させてもらえます。

例えばコンサル業務に興味があるなら、業務の半分をコンサル業務に充てるような働き方も可能です。

また公認会計士は企業経営を間近にみることができることができる職業でもあります。

儲かっている会社や問題を抱える会社など、さまざまな会社を間近で見ることによって、企業経営のなんたるかを知りうることができるのです。

高額な給料をえながら、興味のある分野の知識や経験を積み重ねることができる環境で働くことができるのが公認会計士なのです。

社会貢献

公認会計士の使命は、以下のように公認会計士法第一条に定められています。

公認会計士は、監査及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。

公認会計士法第一条より

そもそも資本主義経済の下では、企業の経営者は投資家から資金調達して事業を行っています。

そのため経営者は投資家に対して説明責任を負うことになり、自らの企業の経営成績や財政状態を投資家に対して開示して、説明責任を果たします。

でも中には嘘の説明を行い不正に資金調達しようと考える経営者もいるため、公認会計士がチェックし、その信頼性を担保することによって、投資家は安心して投資に専念することができ、ひいては資本市場の健全な発展が望めるのです。

これはひとえに公認会計士が国民経済の健全な発展に寄与することを使命としているからであり、もし顧客である経営者の利益を優先しているならば、誰も公認会計士のチェックを信頼することはありません。

このように公認会計士はどの士業より、崇高な社会的使命を帯びている職業であり、監査業務を通じて、日々社会貢献を実感でき、やりがいを感じることができる職業です。

得難い刺激

公認会計士になった人たちの中には、明確な目標をもって公認会計士になった人たちが一定数います。

これらの人は将来を見据え、やるべきことを段階的に計画し実行していきます。

このような将来の明確な目標を持っている人たちと一緒に働くことは、あなたの人生に非常に良い刺激を与えるはずで、これらの経験は他では得られない貴重な経験となります。

男女格差は皆無

公認会計士の仕事は高度なプロフェッショナル業務です。

公認会計士が仕事において求められるのは高い専門性であり、女性だからという理由で不利な扱いを受けることはありません。

監査法人においても昇進昇格で、男女の取り扱いの差は全くありません。

しっかりキャリアを形成していきたいと考えている女性にとっても、公認会計士は余計なことで足を引っ張られることがないおすすめの資格です。

手に職がつく

公認会計士の強みは、過去に従事した業務から得られる知識や経験にあります。

公認会計士試験に合格した直後は、教科書から得られる知識しかありません。

その後さまざまな業務を経験することによって、知識と経験が一体となって絡み合い、強みと変化していきます。

これらの強みは公認会計士の中に蓄積されていき、これを武器にして世の中を渡っていくことが可能です。

公認会計士になれば、一生食いっぱぐれることはありません。

モテる

人は努力して結果を出した人たちに魅力を感じるものです。

例えば練習を重ねて結果を出すプロスポーツ選手や、アイデアを磨きぬいてビジネスとした起業家などは多くの人を惹きつけます。

公認会計士になった人も夢を実現するために努力して結果を出した人であり、そんな公認会計士に魅力を感じる異性は少なくありません。

公認会計士は普通のサラリーマンなんかよりは、ずっとモテる職業だと思います。

公認会計士になることのデメリット

上述のように公認会計士という資格にはさまざまな魅力があるのですが、なることにデメリットはないのでしょうか。

光があれば影ができるのが世の常です。

公認会計士になることにも以下のようなデメリットはあります。

投資活動が制限される

公認会計士は社会インフラであり、市場の番人として機能することが求められています。

そのため監査を行う公認会計士には厳格な独立性が求められています。

その最たるものが監査先への投資制限です。

監査の過程でさまざまなインサイダー情報に接する公認会計士に監査先の株式取引が認められていれば、公認会計士は簡単に利益をあげられます。

でもそんな公認会計士が実施した監査結果を誰が信頼するでしょうか。

公認会計士による監査制度を担保するために、監査を行う公認会計士は投資活動が制限されています。

また外観的独立性を担保するため、監査チームに属さない他の社員、職員についても投資活動は制限されています。

四大監査法人に所属してれば、上場企業の四分の一の株式は購入できないことになりますので、株式投資を行う上で大きな制限となってしまいます。

この点は公認会計士になり監査を行うことのデメリットの一つだと思います。

一生勉強が必要

公認会計士になるためには、それなりの時間をかけて勉強しなければ試験に合格することはありません。

でも試験合格後も公認会計士を続ける限り、勉強が付きまといます。

公認会計士は、公認会計士としての資質の維持・能力の向上を図るために日本公認会計士協会が実施している継続的専門研修の受講が義務付けられています。

具体的には毎年20単位以上、直近3年間で120単位以上の単位取得が義務付けられているのです。

またそもそも公認会計士の強みは、公認会計士が有する知識と経験であり、毎年変化を続ける会計制度や税法、関連法規に関する知識を随時アップデートしているからこそ、強みが発揮できるのです。

勉強嫌いの人にとっては、この点が公認会計士になることのデメリットの一つだと思います。

公認会計士に向いている人

なることにメリットもデメリットもある公認会計士ですが、以下のような人は公認会計士に向いているといえます。

人と話すのが好きな人

公認会計士の仕事は、人と話をすることによって進めていきます。

会議室で黙々と書類を見ているイメージが強い監査ですが、資料の依頼から始まり、事実確認や会社の考え方など様々な場面で話をすることになります。

また相手は経理の方のみならず、営業などの他部署の方や経営者とも話をすることになります。

したがって公認会計士にはコミュニケーション力が求められることになるのですが、人と話すのが好きな人は公認会計士に向いているといえるでしょう。

物事を追求するのが好きな人

監査は企業の財務諸表が適正に作成されているかチェックする仕事です。

企業の作成した財務諸表に誤りや不正がないか確かめるためには、途中で感じた違和感を大切にすることが必要です。

数字を確かめる中で違和感を感じたならば、その違和感の原因が誤りや不正を原因とするものではないか、確かめることが必要です。

物事を突き詰めることが好きな人は、公認会計士に向いているといえるでしょう。

責任感の強い人

公認会計士は「市場の番人」と呼ばれています。

これは公認会計士が、企業の財務情報の信頼性を保証することを通じて投資家を保護しているためです。

したがって公認会計士の独占業務である会計監査は、いい加減な気持ちで行うことはできません。

間違ったことは間違っているということのできる責任感の強さが必要です。

またコンサルティング業務は、困っている企業経営者に寄り添って企業経営をサポートする業務です。

困っている経営者をほっておけない、役に立ちたいという責任感の強い人は、公認会計士に向いているといえるでしょう。

変化を楽しめる人

公認会計士の仕事は社会的要請の変化に伴って、常に変化していきます。

公認会計士の仕事に同じことの繰り返しは、ほとんどありません。常に変化が求められる仕事です。

また担当する会社も数年ごとに変わります。接する人や業務内容もどんどん変化していきます。

変化を楽しめる人なら、公認会計士の向いているといえるでしょう。

やめておいたほうがいい人

一方で以下のような人は公認会計士に向いていないため、目指すことには慎重になったほうが良いかもしれません。

高収入にだけ魅力を感じている人

確かに公認会計士の多くは年収1,000万円以上の高収入を稼いでいます。

でも高収入だけを目指すのであれば、他にもっと高収入を目指せるパイロットや医師、弁護士、大学教授など他にいくらでもあります。

公認会計士になるのは、簡単なことではありません。

このことを考えれば、何も公認会計士にならずともを、他のもっと高収入を目指せる職業を目指せばよいのだと思います。

集中して学習する時間を取れない人

公認会計士になるためには、3,000時間以上の勉強が必要と言われています。

一日に6時間の勉強(週に1日は休養)を試験までの1年8か月続けると3,000時間(6時間×25日×20か月=3,000時間)になります。

これだけの学習時間を確保するのは、並大抵のことではありませんが、合格者の大半はこれくらいの時間を掛けて学習して、合格を勝ち取っているのです。

仕事や他のことが原因で十分な学習時間を確保できない人は、公認会計士を目指すのはやめておいたほうが良いでしょう。

ビジネスや経営に興味のない人

監査はクライアントの決算数値に違和感がないを確かめることから始まります。

例えば景気後退局面にもかかわらずクライアントの利益が増加していれば、何か理由があるはずで、理由が見当たらなければ、粉飾を疑わなくてはなりません。

あるいは同業他社が軒並み減収に陥っているにもかかわらず、クライアントだけ売上を伸ばしているならば、やはりそれなりの理由があるはずです。

このように監査は決算数値と現実とのギャップを確かめることから始まるのですが、会社のビジネスや経営に対する深い理解がなければ、違和感を感じることはできません。

またコンサル業務においては、経営者の視点でビジネスや経営に思いを巡らせることになります。

にもかかわらずビジネスや経営に興味がなければ、経営者に対して有用なアドバイスができるはずもありません。

ビジネスや経営に興味のない人は、公認会計士を目指すのはやめておいたほうが良いでしょう。

コミュ障の人

公認会計士の仕事は、たくさんの人とコミュニケーションを取りながら進めます。

監査では監査チームメンバーと情報交換しながら監査を進めていきますし、クライアントの担当者に対して資料を依頼したり、事実確認をしたりしながら手続きを進めていきます。

コンサル業務では経営者と話をして、経営上の悩みや問題点を把握し、改善策を提案するなどして業務を進めていきます。

したがって他人とコミュニケーションを取ることができないコミュ障の人は、公認会計士を目指すのはやめておいたほうが良いでしょう。

まとめ

公認会計士になった人たちは「公認会計士はやめとけ」などとは言いません。

言っているのは公認会計士になれなかった人たちで、負け惜しみからでた意見に過ぎません。

公認会計士は会計分野で最高峰の国家資格で、魅力がたくさん詰まった資格です。

もしあなたが公認会計士に向いているならば、一念発起して公認会計士を目指してみると良いと思います。

コメント