公認会計士という職業を知るきっかけはさまざまです。

- 人から公認会計士になることをすすめられた

- 職業紹介の冊子で知った

- 知人に公認会計士がいる

- ドラマの出演者が公認会計士という設定だった

偶然にも公認会計士という職業に興味を持ち、なるにはどうすればいいのか知りたくて、この記事にたどり着いたあなたは、この記事を読めば公認会計士になるための方法が分かります。

公認会計士になるには

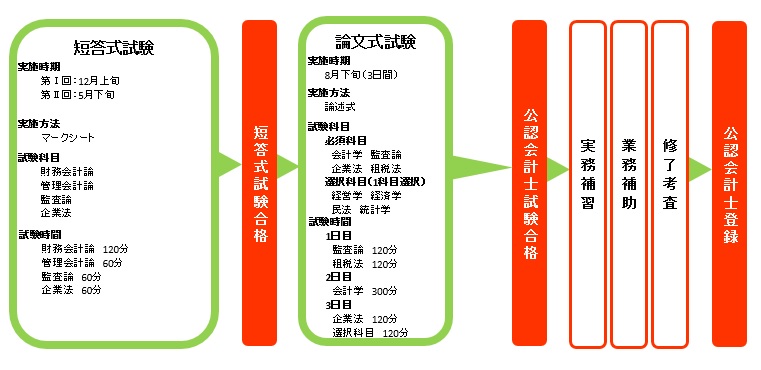

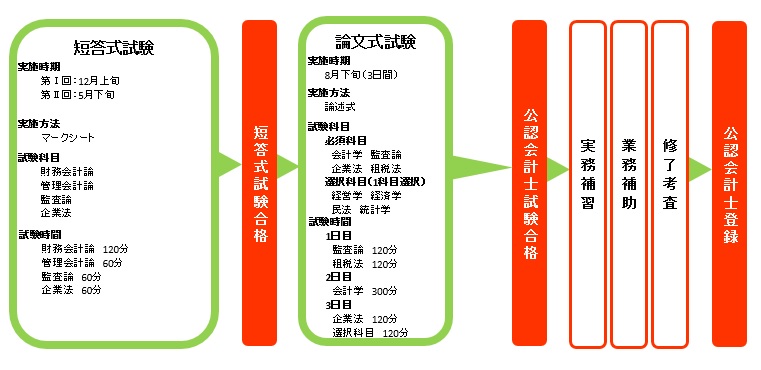

公認会計士になるには、公認会計士試験に合格した後、監査法人等で2年以上の業務補助を行うとともに、補習所が実施する実務補習を受講し一定の単位を取得した上で、修了考査に合格しなければなりません。

公認会計士試験

公認会計士になるための最大の難関がこの公認会計士試験です。

短答式試験は12月上旬と5月下旬の年二回実施されており、いずれかの試験に合格すれば、論文式試験に進むことができます。

論文式試験は年1回、8月下旬に実施されています。

難関試験といわれる公認会計士試験ですが、近年は合格率が高止まりしており、昔に比べると合格しやすい試験になっています。

業務補助

公認会計士試験に合格したら「公認会計士試験合格者」という肩書で監査法人等に勤務し、業務補助を通じて公認会計士になるための実務経験を積みます。

公認会計士登録を行うためには2年以上の業務補助が必要とされており、その要件は厳格に定められています。

実務補習

実務補習は補習所で3年に渡り実施されます。

「公認会計士試験合格者」は週1日~2日ペースで補習所に通うことになるのですが、仕事をしながら通うことになりますので、実務補習期間中は大変です。

ただし全体カリキュラムの70%は最初の1年に集中していますので、最初の1年さえ乗り切れば後は余裕をもって受講できます。

修了考査

修了考査は毎年12月に2日間に渡り実施されています。

過去の合格率はずっと70%前後で推移しており、試験直前に対策すれば比較的簡単に合格できていたのですが、近年は40%台にまで合格率は落ち込んでおり、しっかり学ばなければ合格できない試験となっています。

公認会計士登録

上記4つをクリアすれば晴れて公認会計士登録を行うことが可能となり、「公認会計士」と名乗ることが可能になります。

公認会計士試験の概要

公認会計士になるまでの流れは上記のようになるのですが、最大の難関は公認会計士試験です。

短答式試験

短答式試験はマークシート方式による五肢択一式問題として出題され、財務会計論、管理会計論、監査論、企業法の4科目から出題されます。

近年の短答式試験の年度別合格率は20%台で推移しているのですが、まずはこの短答式試験に合格しなければ論文式試験に進むことはできません。

論文式試験

論文式試験は科目別の論述試験として実施され、会計学(財務会計論、管理会計論)、監査論、企業法、租税法、選択科目(経営学、経済学、民法、統計学から1科目選択)の5科目で実施されます。

近年の論文式試験の合格率は30%台で推移しています。

公認会計士試験の受験資格

現行試験制度では、誰でも公認会計士試験を受験することが可能です。

平成17年以前の公認会計士試験では受験資格が設けられており、一次試験合格者や大学卒業者等しか受験できませんでした。

しかしながら平成18年に試験制度が大きく変わり、現行試験制度では、受験資格はすべて撤廃され、何らの制限も設けられていません。

公認会計士試験の学習の進め方

ほとんどの受験生は公認会計士試験の受験対策専門学校を利用して学習を進めています。

受験対策専門学校

受験対策専門学校はさまざまなものがあるのですが、ほとんどの受験生は以下の5校のうちのいずれかを利用しています。

独学でも公認会計士になることは不可能ではありませんが、合格までに膨大な時間が必要になることから、うまく専門学校を利用して最短ルートで公認会計士を目指すようにしなければなりません。

必要な学習時間

公認会計士試験に一発合格した人の多くは、第Ⅰ回短答式試験のおよそ1年前から勉強を始め、論文式試験が終了するまでの1年8か月(20か月)程度の期間、勉強しています。

一日に6時間程度の時間を掛けて勉強を続け、週一日は休養したとすると3,000時間(6時間×25日×20か月=3,000時間)になります。

このことを考えると公認会計士になるためには、最低でも3,000時間は必要ということが言えます。

必要な費用

公認会計士になるためには、以下のような費用が必要となります。

- 専門学校の学費:40万円~80万円

- 受験手数料:19,500円

- 通学の定期代:専門学校までの距離による

- 書籍・文房具代:数万円

- 専門学校での食事代:35万円程度/年

これらの費用をトータルすると年間で100万円程度は覚悟しておく必要があります。

ただしこれらの費用は試験に合格さえすれば高い年収で簡単に回収できてしまいます。

合格までの平均受験回数

何回目の受験で合格したのか、過去に実施したアンケートでは以下のようになっています。

- 1回目の受験で合格:25.8%

- 2回目の受験で合格:33.5%

- 3回目の受験で合格:19.3%

- それ以上:21.4%

これを見る限り、平均すると2~3回の受験で合格する人が多いと言えます。

学習を進める上での障害

公認会計士試験に合格するには最短でも1年以上の学習期間が必要です。

そのため多くの受験生は以下のような不安に直面します。

- 今の学習方法は最良の方法なのか

- 答練で点数がとれないのは専門学校が合っていないのではないか

- いつまでも試験に合格できないのではないか

適度な不安は学習を進めていく中ではプラスに働くことが多いのですが、過度な不安はマイナスの効果しかもたらしません。

そのためうまくマインドをコントロールしながら学習を進めていく必要があります。

高校生が公認会計士を目指すなら

高校生が公認会計士を目指すなら、まずは大学へ進学することをおすすめします。

現在の試験制度では、必ずしも大学進学は必要ありませんが、会計の専門知識しかない薄っぺらな公認会計士にならないためにも、大学へ進学してさまざまな経験を積むようにしてください。

25歳くらいまでに公認会計士試験に合格すれば十分なので、焦る必要はありません。

短期的な視点ではなく、長期的な視点でじっくり取り組むことをおすすめします。

おすすめの大学の学部

どの学部に進んでも公認会計士になることは可能です。

しかし受験生活に突入した後は、毎日、ほとんどの時間を公認会計士試験の受験勉強で使うことになります。

なので、公認会計士の受験勉強をすることによって、大学の単位も取得しやすい経営あるいは商学系の学部へ進学するのがおすすめです。

学部選びについて、もっと詳しく知りたい人は、以下の記事でまとめていますので、こちらも読んでみてください。

合格者が多い大学ランキング

公認会計士試験の合格者が多い大学は以下のとおりです。

【令和4年出身大学別合格者ランキング】

| 順位 | 大学 | 人数 |

| 1 | 慶応義塾大学 | 187 |

| 2 | 早稲田大学 | 109 |

| 3 | 明治大学 | 86 |

| 4 | 東京大学 | 57 |

| 5 | 中央大学 | 54 |

| 5 | 立命館大学 | 54 |

| 7 | 神戸大学 | 50 |

| 8 | 京都大学 | 47 |

| 9 | 同志社大学 | 44 |

| 10 | 一橋大学 | 38 |

(出典:公認会計士三田会HPより)

これらの大学はサポート体制が充実していると考えられますので、可能であれば、これらの大学へ進学するのも、一つの方法です。

アカ・スクはおすすめしない

アカウンティング・スクール(会計専門職大学院)で一定の科目を履修することによって、公認会計士試験の一部科目が免除されます。

このことから公認会計士を目指す人の中には、アカウンティング・スクールへの進学を考える人もいます。

でも免除は短答式試験の一部科目に限定されることから、アカウンティング・スクールへ進学するメリットはほとんどありません。

多くの受験生と同じように大学に通いながら専門学校を利用して公認会計士を目指すのが近道です。

大学生が公認会計士を目指すなら

公認会計士試験は、一定の点数を取れば合格できる試験ではなく、金融庁が決めた合格者数の枠の中に入らなければ合格できない「競争試験」です。

この競争試験に勝ち抜くためには、合否ライン上にいる受験生の半数以上が正答できる問題を取りこぼさないような受験勉強が必要になります。

このような受験勉強は、多くの受験生が通う専門学校をうまく利用することによって、なしえるものであり、公認会計士になるためには、W(ダブル)スクールが大前提となります。

自分にあった専門学校を見つけて、最短ルートで公認会計士になるようにしてください。

大学2年生の冬に学習をはじめるのがおすすめ

大学2年生の冬から専門学校の会計士講座を受講しはじめると、最短で大学4年生の夏の論文式試験を受験することができ、うまくいけば卒業前に公認会計士の資格を取得することも可能です。

またその後の公認会計士としてのキャリアを考えると、25歳くらいまでに合格することが望ましいのですが、大学2年生の秋に勉強を開始すると、25歳までに本試験受験のチャンスが3回あるのも、おすすめする理由の一つです。

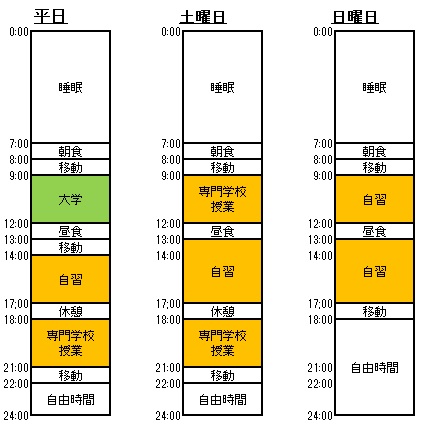

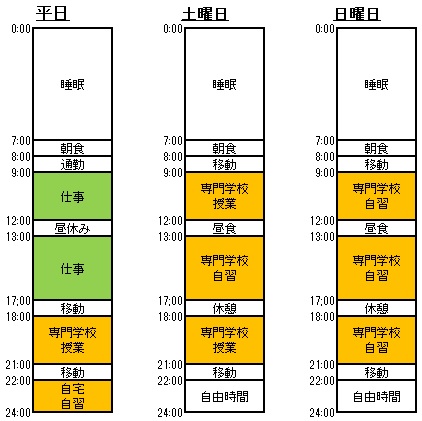

大学2年生の冬以降は以下のような一週間の過ごし方になりますので、それまでに可能な限り多くの大学の単位を取得するようにしつつ、大学生活を思いっきりエンジョイするようにしてください。

そして、もし余力があるようなら、日商簿記一級の学習を先行して行っておくと、その後の公認会計士試験の学習をスムーズに進めることが可能になります。

社会人が公認会計士を目指すなら

公認会計士試験に合格するためには、少なくとも3,000時間以上の学習時間が必要であるといわれています。

社会人の方が公認会計士を目指す場合は、まずこの3,000時間もの学習時間が確保できるか、確認しなければなりません。

また受験勉強を始めると以下のような一週間の過ごし方が必要になるのですが、このような一週間を過ごせるか確認が必要です。

ただ受験生の多くは無職や学生であり、これらの受験生と仕事を続けながら競争して、勝ち抜けることは簡単なことではありません。

受験勉強と仕事を両立させようとして、どっちつかずになるくらいなら、仕事を辞めて不退転の覚悟で受験勉強に集中する選択もあるかと思いますので、よくよく考えることが必要です。

もっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しくまとめていますので、こちらの記事も読んでみてください。

公認会計士の仕事

現在のグローバル化が進んだ経済社会において、様々な局面で公認会計士への期待が高まっています。

その期待に応えるべく、公認会計士は以下のような多彩な業務フィールドで活躍しています。

- 監査業務

- 税務業務

- コンサルティング業務

監査業務

監査業務とは、企業が作成した決算報告が適切に作られているかチェックすることです。

監査業務は公認会計士の独占業務で、公認会計士にしか認められていない業務であり、公認会計士の代表的な業務です。

税務業務

税務業務とは、納税者の申告納税を手伝う業務です。

日本では「申告納税制度」が採用されており、納税者は自ら税務書類を作成して税務署に申告しなければなりません。

しかし実際の税務書類の作成や、その前提となる様々な会計帳簿の作成には会計と税務に関する専門知識が必要なため、公認会計士が会計と税務の専門家として、納税者の申告納税を手伝っています。

コンサルティング業務

コンサルティング業務とは、企業の依頼に基づき、経営上の課題を把握分析し、解決策を提案し、その提案の導入や運用、実施支援を行う業務です。

企業の経営者は、刻々と変化する環境の中で企業を経営しており、悩みのない経営者はいません。

これに対して公認会計士は、これまでに培った専門知識と実務経験に基づき、経営者の悩みの解決をサポートし、企業の成長を支援しています。

公認会計士の年収

公認会計士は医者・弁護士などと並ぶ国家資格で、経済分野最高峰に位置する国家資格です。

そんな公認会計士なので、一般のサラリーマンに比べると倍以上の年収を得ています。

公認会計士に向いている人

「市場の番人」とも言われる公認会計士ですが、以下のような人は公認会計士に向いています。

- 責任感の強い人

- 物事を追求するのが好きな人

- 人と話すのが好きな人

- 向上心を持ち続けることができる人

- 変化を楽しめる人

まとめ

公認会計士になるには、まず最初に公認会計士試験に合格する必要があります。

合格率が高止まりしている今は公認会計士になるチャンスです。

公認会計士になりたい人は、最短ルートで公認会計士になるようにしてください。

コメント